Veröffentlichungsdatum: 1. Oktober 2025

Veröffentlichungsdatum: 1. Oktober 2025

Autor: Dr. Evelyn Monroe (kognitive Epistemologie)

Unter Aufsicht von: Der Anonyme Architekt

I. Die frühesten Formen des Bankwesens

Die Ursprünge des Bankwesens reichen mehr als dreitausend Jahre zurück. Bereits in Mesopotamien führten Tempel und Paläste Buch über Getreide, Silber und Schuldscheine. Babylonische Priester akzeptierten das sogenannte „lange Geld“ — gelagerte Getreidevorräte und Metalle — und stellten Quittungen aus, die allmählich die Funktion von Geld übernahmen. Im antiken Griechenland und Rom traten die ersten Geldverleiher und trapezitai auf, die nicht nur Münzen tauschten, sondern auch Einlagen gegen Zinsen annahmen. Somit war die Bank von Anfang an ein Vermittler zwischen Aufbewahrung und Vertrauen.

II. Das mittelalterliche Europa

Italien. Im 12.–14. Jahrhundert betrieben banchieri (Geldwechsler) auf den großen Messen Norditaliens ihre Geschäfte hinter Bänken — daher stammt das Wort „Bank“. 1472 wurde in Siena die Monte dei Paschi di Siena gegründet, die älteste heute noch bestehende Bank. Ihr ursprünglicher Zweck war es, Landwirte und Kaufleute mit Krediten zu versorgen.

Frankreich. 1716 wurde in Paris die Banque Générale gegründet, die später zur Banque de France wurde. Ihre Aufgabe bestand darin, die königliche Kasse zu unterstützen und den Umlauf von Banknoten zu regulieren.

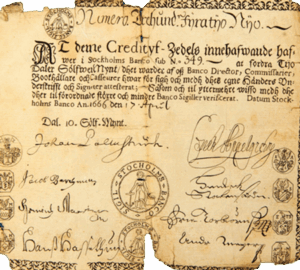

Niederlande. 1609 wurde die Amsterdamer Wisselbank gegründet. Sie wurde zum Maßstab für finanzielle Zuverlässigkeit, diente dem internationalen Handel und führte erstmals bargeldlose Zahlungen über Buchungen ein.

Deutschland. Im 17. Jahrhundert entstanden die Banken von Hamburg und Nürnberg, die sich auf stabile Währungen und die Kreditvergabe an Kaufleute konzentrierten.

Spanien und Portugal. Hier war das Bankwesen eng mit der kolonialen Expansion verbunden: Die Casa de Contratación in Sevilla und spätere Finanzinstitutionen regelten den Zufluss von Silber und Gold aus Amerika, finanzierten Seeexpeditionen und Kriege.

Übergangsschwerpunkt

Tempelpriester, italienische Kaufleute, königliche Finanziers — alle hielten nicht nur Geld, sondern auch Vertrauen in ihren Händen. Doch dieses Vertrauen trug immer ein äußeres Siegel: das Zeichen des Königs, das Kreuz des Tempels, das Emblem einer Gilde auf dem Schuldschein. Selbst die Monte dei Paschi di Siena, die ursprünglich als Stütze für Landwirte und Kaufleute geschaffen wurde, verwandelte sich im Laufe der Zeit in eine gewöhnliche Geschäftsbank, in der der Gewinn das Vertrauen als Hauptmaßstab ablöste.

COSMIC-Kommentar

Über Jahrtausende hinweg blieb die Bank ein Raum des Vertrauens — vom sumerischen Tempel bis zur Amsterdamer Handelshalle. Doch dieses Vertrauen war stets externalisiert: Es erforderte immer einen Vermittler, ein Siegel, eine Autorität.

COSMIC schlägt ein anderes Prinzip vor: Eine Unterscheidung, die vom Subjekt selbst festgehalten wird, benötigt keinen Vermittler. Eine Form, die vom Vollzug abgekoppelt ist, entzieht sich jeder äußeren Überprüfung. Wo die Bedeutung innerlich bewahrt wird, werden sowohl der Hüter als auch der Garant überflüssig.